「勉強の仕方がわかりません」

- orangejuku

- 2021年10月16日

- 読了時間: 3分

この悩み、いつでも結構聞かれます。

最近では大学受験が近づいてきた&英文法について自分のわかってなさに焦りだした高校生からも「勉強の仕方がわからなくて・・・」「宿題が欲しいです」なんて言われました。

この普遍的なお悩み、ちょっと掘り下げてみたいと思います。

一般的に、スポーツでも楽器でも、機械の操作でも伝統工芸の技でも、

習得するためには「ひたすら練習あるのみ」ということになるかと思います。

勉強だったら、問題をたくさん解く、ということになると思います。

何よりも実戦!

まずは量!

何の問題集がいいかとか悩む前に、まずはやってみる!

それ超大事ですね。

その点、塾に来れば問題はたくさん出してあげられます。

プリントアウトすれば何回も繰り返してやることもできます。

本屋さんで問題集をたくさん買うのも、大変ではありますよね。

スマホやゲームや友達とのお喋りに邪魔されずに勉強(=問題をたくさん解く)できる「場」として、ぜひとも塾を活用してほしいと思っています。

しかし・・・

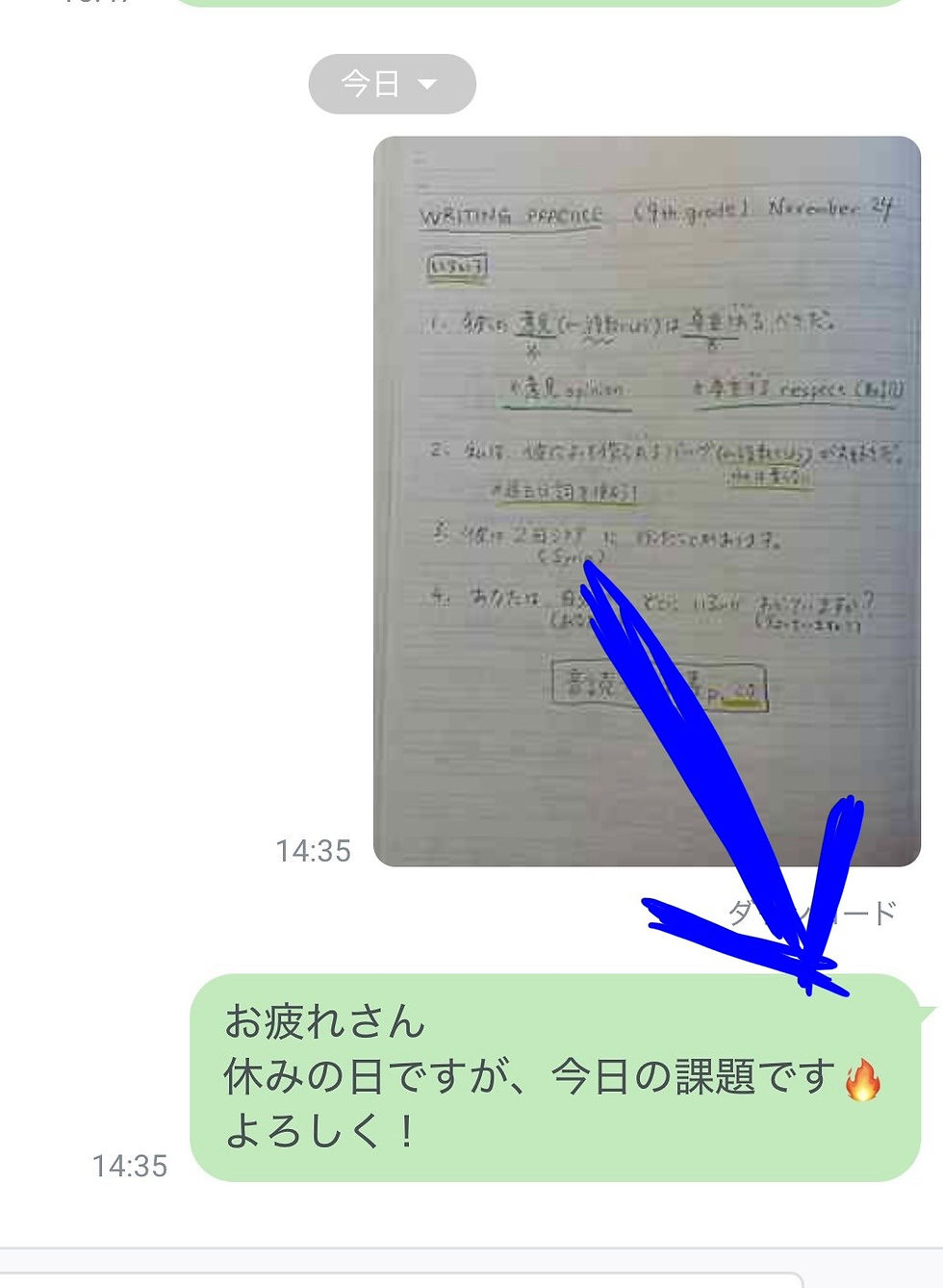

「今日はこれ」、と問題をもらえないと、勉強ってできないんでしょうか?

強力な指導者がいないと勉強できないんでしょうか?

将来それで大丈夫でしょうか?

問題集なら、学校からもたくさんもらっていないでしょうか?

いや、問題もらっても、根本が分かっていなければ(&モチベーションがなければ)、にらめっこするだけにならないでしょうか?

自分は学生だった遥か昔、どうしてたんだろう・・・と考えると、

私は塾には行っていなくて、

問題集を買って問題をたくさん解く、なんてこともあまりしていませんでした。

当時は学校が「自習室」みたいな優れた問題集を配布してはいませんでした。

「自学を毎日提出」なんてこともありませんでした。

どうやって勉強してたんだろう?

たぶん、「ノート(紙の裏)にまとめていた」んです。

書きながら、授業で習ったことを確認していました。

自分で組み立てて理解し直したりしていました。

「まとめノートをきれいに作ることで満足して、肝心の内容は頭に入らないままになっちゃう人」が多いのは、あるあるな話ですが、そういうことにはならないように気をつけてはいました。

この勉強方法はたぶん自己流で、正しいのかわかりません。

人に伝授する自信もありません。

ただ、「大事なところ(本質、ツボ、勘所)は何だろう?」ということは

いつも考えながらやっていた気がします。

そんな自分の体験を参考にしつつまとめると、

①実戦(問題にたくさんぶち当たること)も大事

②本質を自分でつかもうとする勉強も大事

ということになると思います。

両方必要ではないかと思います。

①があれば、学習者も「やった感」を持てるのですが、②の裏付けがないとやはりきついんだと思います。

後者に関して、塾として促す方策は、まだなかなかできていないのが実際ですが。

まあ生徒にも話してみよう。

それではまた来週!Have a lovely weekend !

コメント