ぼくの好きな先生

- orangejuku

- 4月28日

- 読了時間: 4分

と、言いましてもお会いしたことはありません。

だいぶ昔、本で読んだお話です。

時代は明治、神奈川県の羽鳥村(現藤沢市)に

小笠原東陽という先生(以下、東陽)がいたそうです。

もとは武士。

明治維新後は働くところ(主家)を失い、家族7人を抱えて困窮し

「池上本門寺の付近で、青菜を洗ってい」たところを

羽鳥村の豪農、三觜(みつはし)八郎右衛門にスカウトされます。

ときに43歳。

三觜は村の子どもらのために学問を教えてくれる教師を探していたのです。

明治維新後、

新しい時代だ!学ばなければ!!

という熱が、地方の色々なところに起こっていたそうです。

東陽は廃寺を修繕してもらった教場で

早速毎夜教え始めます。

「聖賢の道(注:孔子などの教え)から説きはじめるというやり方ではなく、まず『水滸伝』の物語をしてきかせた。その雄弁、熱情、なにものかに激したような気魄は村の人びとたちを魅了し、たちどころに一座の尊敬をかちえた。それからおもむろに、東陽は『小学』、『論語』、『孟子』という順で、人間の道を説きはじめたというのである」

ほう

期待にたがわぬ相当の教養人だったとみえます。

でも、

学のない村人たちには

まずおもしろおかしい娯楽的な物語から始めたというんですね。

しかもなかなかの役者(エンターテイナー)っぷり。

プラス情熱。

やりますなあ・・・

その後、この教場は「耕余塾」と名づけられます。

明治6年の学制によってつくられた公立の小学校とは別の、

漢学や西洋の学問が教えられる私立の「高等学府」に発展。

「このころ東陽の塾は相州(注:相模、今の神奈川県)第一の高等学府として、遠近から、百余人の門人をあつめるという盛況であった」

「小笠原東陽はここでどんなことを教えたのか。

かれは(略) 陽明学者であった。したがって、かれの儒学はたんなる封建史学ではない。儒教のもつ変革的な生命力をうけついでいる。しかも、その教えに接した農民子弟のほうが、先生よりもいっそう自由な立場で、新時代に対処する主体的人間の骨格となるものをそこから汲んだのである」

などとあります。

少年時代の吉田茂も通ったとか。

1900(明治33)年までこの私塾は続いたそうです。

自由民権運動その他の激動の時代の地域指導者を輩出しつつ。

東陽先生はどうなったか。

1887(明治20)年に亡くなったそうですが、

その晩年についてはこんな風に述べられています。

「東陽先生のほうは、すでに時代を超越した人のように、ひまがあれば釣り竿をかついで、相模の海に出ていた。この先生の趣味は年ごとにひどくなり、雨の日も風の日も、秋も冬も、休日というと小舟をあやつって出るという、つきつめたものに変わっていった」

「そうした仙人のような孤独な先生の後ろ姿をふりかえりつつ、若い門弟たちは、村の塾舎をあとにはばたいていったのである」

(以上引用は、中央公論社『日本の歴史』21〔色川大吉執筆〕、1966 より)

・・・・・

お話は以上です。

いかがでしたか?

何も僕は「孤独な」「仙人」を気取るわけではありません。

でも、事実もう若いわけではありません。

新しい時代の波に、ついていけないと感じることも

恥ずかしながらあります。

「新しい時代の泳ぎ方」とか、僕には教えられません。

僕はまたとくに保守的な人間だしなあ・・・

で、若い人は僕と同じメンタルでなくていい。

若い人たちは古い世代の僕とは別だから、

若い人たちなりのやり方でどんどん時代についていったらいい。

だから寂しいっちゃ寂しいけど、

僕が教えた「勉強」(学問)が、実は賢く強く生きる糧になるはず!

そう思っているからOKなのさ!!

・・・と、

勝手に東陽先生と己の境遇を同一視して、

感慨にふける坂内でした♪

ちゃん、ちゃん。

ゴールデンウィークですね。

弊塾は4/29(火)と、5/3(土)~6(火)をおやすみとさせていただきます。

よろしくお願いいたします!

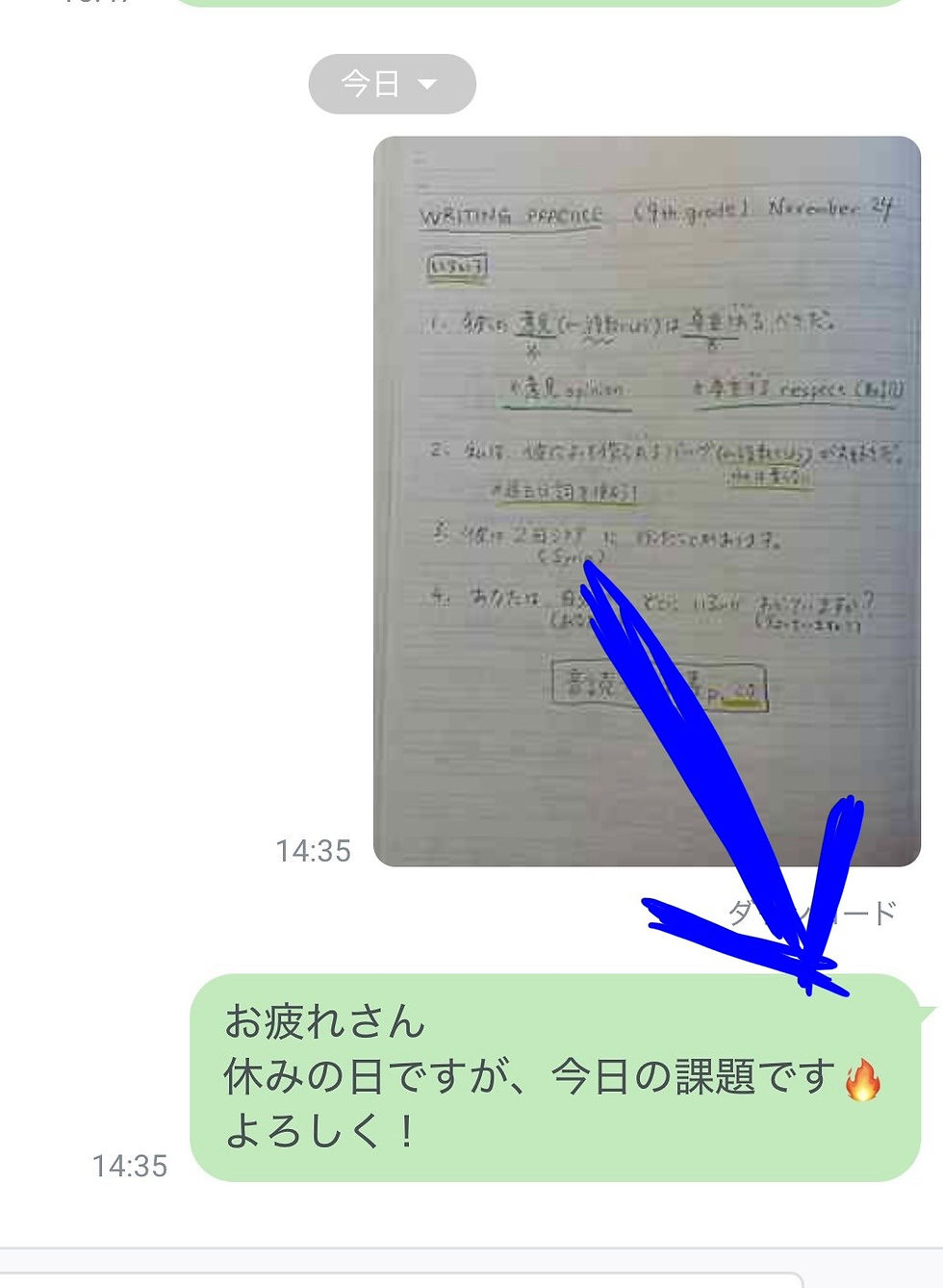

☝現在の耕余塾跡(藤沢市のホームページより)

コメント