教養とエンターテインメントと地方と

- orangejuku

- 4月16日

- 読了時間: 3分

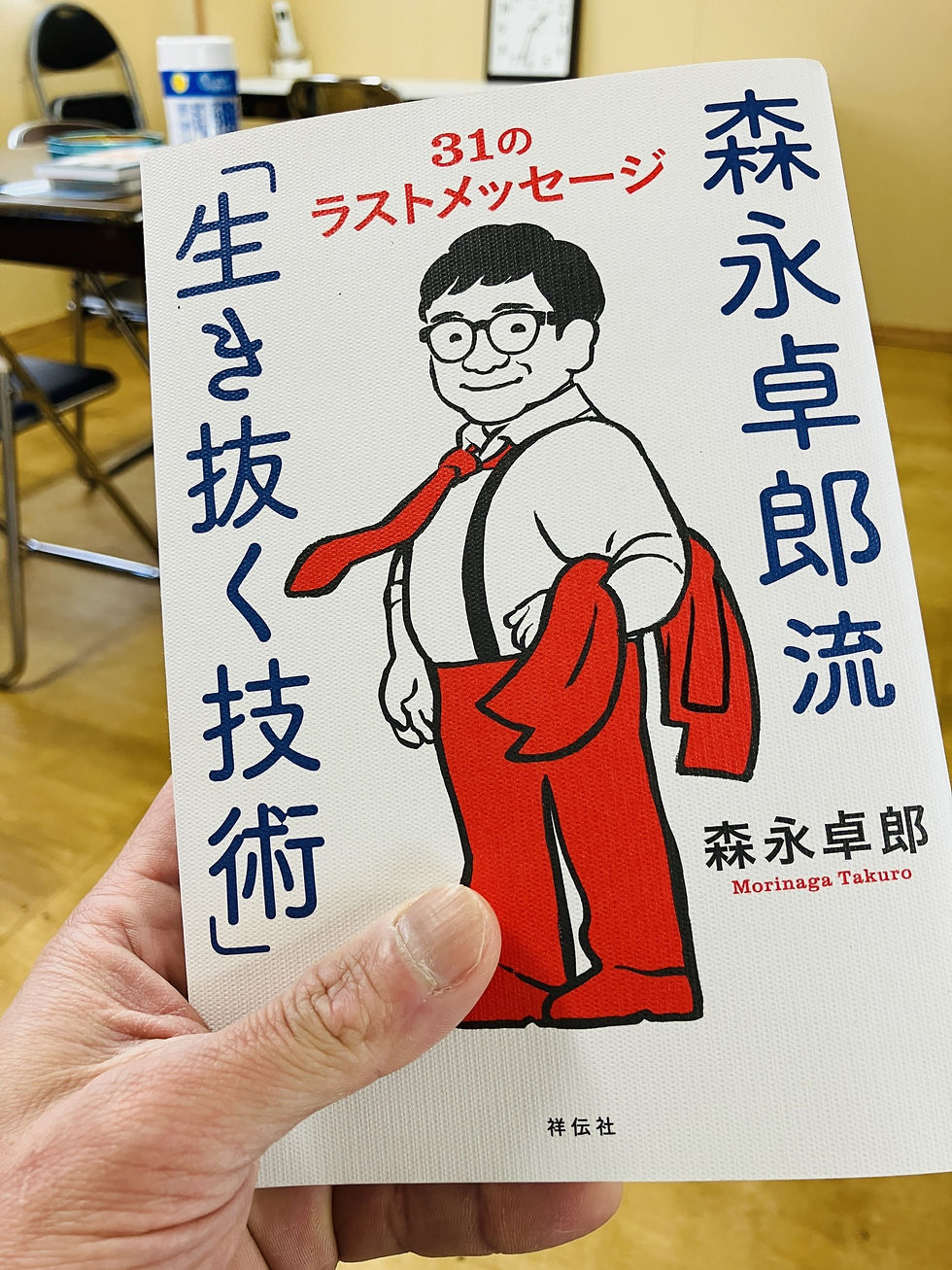

1月にガンで亡くなった経済学者の森永卓郎さんの遺著となる

『森永卓郎流「生き抜く技術」 31のラストメッセージ』

という本を最近読んでいます。

本屋さんでふっと手に取ったのですが、

「自給の意味も込めて家庭菜園に力を入れてやっている」

というのをどこかで見たことがあったので、

ちょっと興味を惹かれて買ったのです。

なんの気なしに読み進んでいたら、

4章に

「教養」のレベルが上がれば上がるほど、ムダな出費は自然と減る

というタイトルがあらわれ、ハッとしました。

教養?

なんだなんだ?

その4章にはこんなことが書いてありました(以下要約)。

・・・・・

都会は、カネがあれば楽しいものがいくらでもある。

一方、田舎には、カネがかからないエンターテインメントがいくらでもある。

例えば空の雲、鳥のさえずり、花や虫・・・

ただし、

それらを楽しめるかどうかは、その人のもつ「教養レベル」、つまり雲の名前や鳥の名前、虫や植物の知識をどれだけもっているか、に依存する。

(話は唐突に変わって)日本で一番小さな村である富山県舟橋村というところは、

1985年に1419人だった人口が、2025年には3313人と、増えている!

(すごっ!!)

なぜそんな奇跡がおきたか。

富山市の隣でベッドタウンという立地の良さが大きいが、

図書館・公民館のレベルが高い。

文化・教養のレベルを上げることに力を入れている。

(※僕も他のメディアで見ましたが、子育て支援にも力を入れているそうです。)

つまり、豊かな自然+文化・教養の両立で、人を惹きつけているのではないだろうか。

「大都市でカネを稼ぐことに追われる生活から逃れる術は、自分で農業をして食料の自給をすることと、太陽光パネルで電気を自給することがコスト面ではメインになる。そして、もう一つ重要なのはエンターテインメントを自給することではないだろうか」

「教養を身につけること自体が一種のエンターテインメントになるのだ」

と。

・・・・・

「そんなにうまくいくかよ(笑)」

と思った人もいるでしょう。

僕だって

「ロマンチストだな~森永先生」

と思わなくもありません。

どこかよその事例を理想化してもいけないと思いますし。

「教養」?「エンターテインメント」?

若干ふわっとしていてわかりにくいし💦(←えらっそうに言うな!)

でも、

「知識とか学問とか勉強とか、要は学ぶ心を身につけることは、与えられた出来合いのものがなくても主体的に人生を楽しめることにつながるし、そうやって生きることは、田舎でだって、いやもしかすると田舎のほうが可能なんだよ」

というメッセージなのかな、と僕は受け止め、それなら共感できると思いました。

(都会をディスるわけではありません。)

僕は言語化が下手なのでうまく理論化できませんが、身をもって伝えられたらいいなと思います。

弊塾の本棚。

そろそろ溢れかえってきました。

新しいやつ買おう。

コメント